2025.10.29

2025.10.29PCB的表面处理环节,沉金与镀金是两种应用广泛的工艺,它们都能提升PCB表面的导电性、抗氧化性,保障元器件焊接与接触的可靠性。但两者的工艺原理、性能特点差异显著,若选错工艺,可能导致产品性能不达标、成本超支等问题。想要精准选择,需从适用场景、表面状态、结合性能、成本控制、后续加工5项关键指标入手,理清两者的核心区别,避免盲目跟风或仅凭经验决策。

沉金与镀金的适用场景,本质上由它们的性能特点决定,需结合产品的使用环境、功能需求来选择。

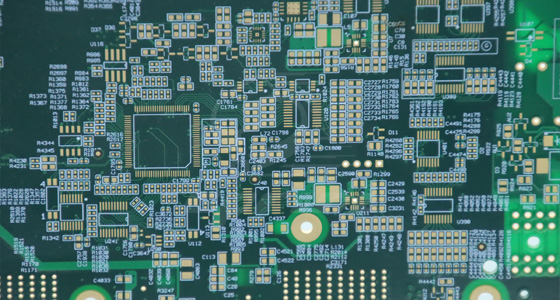

沉金工艺因表面金层均匀且厚度较薄,更适合对信号传输稳定性要求高的场景。比如通信设备、精密仪器中的PCB,其表面的接触点(如连接器接口、测试点)需要长期保持稳定的导电性,沉金层的均匀性能减少信号传输过程中的损耗,避免因接触不良导致的信号干扰。同时,沉金层的化学稳定性强,在潮湿、高温等复杂环境下不易氧化,因此也常用于医疗电子、工业控制设备等对可靠性要求严苛的产品中。

镀金工艺(通常指电镀金)的金层厚度可灵活调整,且表面硬度较高,更适合需要频繁插拔、摩擦的接触场景。例如,连接器、按键触点等部位,长期使用中会面临反复摩擦,较厚的镀金层能抵抗磨损,延长使用寿命;此外,在一些对电流承载能力有要求的场景(如电源模块的导电触点),镀金层的高导电性与厚层特性,能减少电流传输时的发热,保障电路稳定。不过,若产品无频繁摩擦或大电流需求,过度依赖镀金工艺可能造成成本浪费。

PCB表面处理的核心目标之一,是为后续焊接或接触提供稳定的表面状态,沉金与镀金在这一指标上的差异,直接关系到产品的组装质量。

沉金工艺形成的金层属于“化学沉积”,表面平滑、均匀,且金层与底层镍层结合紧密,几乎不存在针孔、划痕等缺陷。这种平滑的表面状态,能让焊锡在焊接时均匀铺展,减少虚焊、假焊的概率,尤其适合细间距元器件的焊接——元器件引脚与PCB焊盘的接触面积小,若表面不平整,很容易出现焊接失效。同时,沉金层的均匀性也让接触电阻更稳定,避免因接触点表面凹凸导致的电阻波动。

镀金工艺(电镀金)因是“电解沉积”,表面可能存在轻微的纹理或厚度不均(尤其在PCB边缘、孔壁等复杂部位),不过通过工艺优化可改善这一问题。更关键的是,镀金层的硬度高于沉金层,表面耐磨性更强,即使长期暴露在空气中,也不易因轻微摩擦产生划痕。但需注意,若镀金工艺控制不当,可能出现金层过厚导致的“金脆”问题,反而影响焊接性能——焊锡与过厚的金层结合时,易产生脆性化合物,降低焊点的机械强度。

沉金与镀金的金层并非直接附着在PCB基材上,而是通过底层金属(多为镍层)连接,两者与底层的结合性能差异,影响着PCB的长期耐用性。

沉金工艺中,金层通过化学反应沉积在镍层表面,金与镍的结合属于“化学结合”,附着力强,且金层厚度薄(通常在0.1-0.5微米),不会因金层自身应力导致分层。在后续的温度循环、振动测试中,沉金层不易出现脱落、起皮的情况,适合对环境适应性要求高的产品——比如汽车电子,需承受-40℃至125℃的温度波动,沉金层的强附着力能保障长期稳定。

镀金工艺的金层通过电解作用沉积在镍层表面,属于“物理结合”,附着力受电流密度、电镀时间等工艺参数影响较大。若工艺参数控制不佳,金层与镍层之间可能出现间隙,在高温、湿度变化等环境下,易发生金层剥离。不过,镀金层的厚度可根据需求调整,较厚的金层能为底层镍层提供更全面的保护,减少镍层氧化的风险——尤其在需要长期储存的PCB中,厚镀金层的防护效果更优。

成本是选择表面处理工艺的重要考量因素,沉金与镀金的成本差异,主要源于金层厚度、工艺复杂度两方面。

沉金工艺的金层薄,单位面积的金用量少,且工艺流程相对简单(无需通电、设备投入较低),因此单平米PCB的沉金成本通常低于镀金。对于批量生产的消费级电子产品(如家电、普通数码设备),PCB用量大,选择沉金工艺能显著降低整体成本,同时满足基本的导电性、抗氧化需求。不过,沉金工艺对化学药剂的纯度要求高,若药剂回收处理不当,可能增加环保成本,这也是部分企业需要考虑的隐性支出。

镀金工艺的金层厚,金用量远高于沉金,且电镀过程需要专用设备(如电镀槽、整流器),能耗较高,工艺复杂度也更高(需控制电流、温度、pH值等多个参数),因此成本远高于沉金。通常只有在有明确性能需求(如频繁插拔、大电流)的场景下,才会选择镀金工艺——比如高端连接器、工业控制设备的关键触点,若为了“提升档次”盲目选择镀金,会导致成本大幅超支,反而降低产品性价比。

PCB完成表面处理后,还需经过焊接、组装等后续工序,沉金与镀金在后续加工中的适配性,直接影响生产效率与产品良率。

沉金工艺的表面状态稳定,焊接时无需特殊处理,焊锡湿润性好,适合自动化焊接生产线,同时,沉金层的化学稳定性强,即使PCB在组装前储存一段时间(如1-3个月),表面也不会氧化,无需重新处理即可直接焊接,减少了返工成本。

镀金工艺的后续加工适配性需分情况讨论:对于需要焊接的场景,若金层过厚,需在焊接前进行“去金”处理(如微蚀刻),否则易出现焊点脆性问题,增加工序复杂度;但对于无需焊接、仅用于接触的场景(如连接器触点),镀金层的高耐磨性能减少后续组装中的磨损,反而提升加工效率。此外,镀金工艺的金层厚度不均可能导致接触电阻波动,在后续的测试环节,需增加接触电阻检测步骤,确保每个接触点的性能达标,这也会增加一定的加工成本。

沉金与镀金并非“谁优谁劣”的关系,而是各有适用场景的工艺选择。若盲目认为“镀金更高级”或“沉金更划算”,都可能导致工艺与需求不匹配——比如用镀金工艺生产普通消费级PCB,会造成成本浪费;用沉金工艺制作频繁插拔的连接器,会缩短产品使用寿命。选择时,需回归产品的核心需求:优先明确使用场景(是否需要频繁接触、是否承受复杂环境)、性能要求(信号稳定性、耐磨性)与成本预算,再结合上述5项指标对比,做出理性决策。唯有让工艺特性与需求精准匹配,才能在保障产品质量的同时,控制成本,提升整体竞争力。

2025.10.29

2025.10.29

2025.06.20

2025.06.20

2025.06.20

2025.06.20

采购咨询,获取商机

小红书

小红书

公众号

公众号

抖音

抖音

视频号

视频号

TOP

TOP